在电子电路设计领域,晶振作为提供稳定频率信号的核心元件,其性能的稳定与否至关重要。而晶振外壳接地这一操作,在特定场景下有着不可忽视的作用。

一、晶振外壳接地的特定情况

一般而言,我们所探讨的晶振外壳接地问题主要聚焦于无源晶振,其中圆柱形晶振和 49S 晶振尤为典型。在大多数情形下,晶振的金属外壳通常不被建议接地,但实际应用中的某些案例却凸显了接地的必要性。

二、实际案例剖析

以一个常见的 RTC 实时时钟芯片为例:

在系统启动后,该芯片出现了明显的时间偏差,每小时快达十几秒,然而当采用备用电池供电时,误差大幅降低至每天一两秒。经过分析,电源干扰被认定为问题的主要根源。起初,尝试通过增加负载电容来增强晶振的抗干扰能力,然而效果并不理想。最终,将晶振外壳与地线连接后,问题得到了彻底解决。

三、接地作用的深度解析

当晶振外壳接地后,相当于为晶振内部的晶体构建了一个全金属封闭的屏蔽罩。从电磁学的角度出发,这种屏蔽能够极大地阻挡外部辐射信号,为晶振营造了更为稳定的工作环境,进而显著增强了其抗干扰性能。

四、接地的目的与明确结论

晶振外壳接地的主要目的在于增强屏蔽效果,减少晶振对其他电路的频率干扰,其核心价值在于大幅提高晶振的抗干扰能力。正如三脚晶振的中间引脚专门用于接地一样,两引线晶振外壳接地的原理与之相同。

五、实践操作中的注意要点

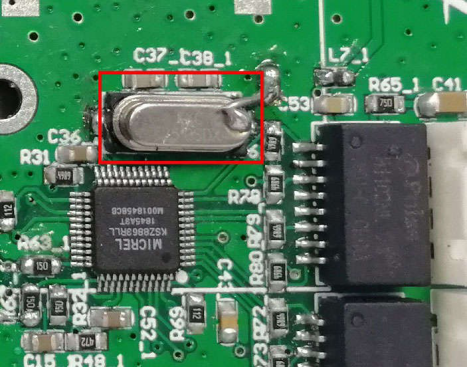

值得注意的是,在后期对晶振外壳进行接地操作时,比如采用锡膏堆积法,可能会面临诸多不便。因此,如果电路对干扰抑制有着严格要求,那么选择带有接地引线的三脚或四脚晶振无疑是更为直接且高效的解决方案。

综上所述,晶振外壳接地是一种行之有效的抗干扰策略,在特定情况下对于确保电路的稳定性和可靠性具有重大意义。在电子电路设计阶段,工程师们应当充分考虑晶振接地的必要性,从而为系统实现最佳性能提供有力保障。通过合理选择晶振类型以及恰当的接地策略,能够有效提升电子产品的整体性能。

全部评论